运动员不只是品牌的广告板。

文|刘浏

1985年,NBA总决赛第六场,芝加哥公牛队的更衣室里堆满橙黄色包装的佳得乐饮料瓶,迈克尔·乔丹仰头喝下一瓶的画面被摄像机永久定格。这个瞬间不仅让佳得乐与顶级体育赛事的绑定成为经典营销案例,更开启了运动饮料行业长达三十年的"橙色统治"。

直到今天,佳得乐虽然还是NBA的官方合作伙伴,但好像不再那么受球员们的欢迎,甚至还出现了藏饮料的情况。近日,NBA的季后赛在火热进行中,在火箭和勇士G3的赛后发布会上,勇士当家球星库里在出席赛后新闻发布会时,他把2瓶佳得乐饮料直接放到了台下——身为运动饮料品牌Plezi代言人的库里,自然不能让自己的个人形象为竞品打广告。

同样的事情也发生在快船球星伦纳德身上,他在出席新闻发布会时表示:“快把佳得乐拿下去,小孩子不需要喝那玩意儿。”值得注意的是,库里和伦纳德在新闻发布会的行为并不是个别现象,有许多球星要么喝撕掉佳得乐瓶子上的标签,或者干脆选择其他运动饮料,这让球迷们十分疑惑,为什么这些NBA球星那么拒绝佳得乐?球员们的这些行为会给品牌带来哪些影响?

代言冲突、捆绑销售

NBA球星有更多品牌选择

首先,现在NBA球员们职业化程度越来越高,无论是从自己的经济管理到身体管理都十分严谨,所以球员们从固定配方的供能饮料改成追求个性化营养搭配。一众运动员都选择让球队或者私人营养师来特调他们的饮料,凯文·杜兰特也曾在赛后采访中直言"我们需要更聪明的补水方案"。

然后在商业层面上,很多球星都有自己代言的运动饮料品牌,例如,勒布朗·詹姆斯与Powerade建立了合作伙伴关系,因此在赛场上他会选择撕掉饮料标签,避免违反合同。克莱·汤普森的赞助商是BodyArmor,与佳得乐是直接竞争对手,所以他在新闻发布会上会明确要求不喝佳得乐。

作为NBA联赛的合作伙伴,佳得乐并没有和所有NBA球员达成代言合作,所以有很多球星和教练认为,他们有一种被“强迫”的感觉,比如马刺队主教练格雷格·波波维奇,曾多次公开抱怨被“强迫销售”佳得乐。据佳得乐官方消息可知,截止到2024年4月,他们仅与7名NBA球员达成合作,但他们却希望全联盟的球员为他们营销。

最后,当代球星们早已建立起独立的商业判断体系。某球队市场总监透露:"现在球员签约饮料代言时,第一句话就是问'能不能参与产品研发'。"这种需求变化暴露出传统赞助模式的致命缺陷——BodyArmor让哈登成为股东,而有的品牌仅仅把球星当作广告板。

运动员不是“商业工具”而是“价值共创者”

在职业体育赛事中,运动员对官方合作商品的抵触情绪正逐渐成为行业痛点。从NBA到CBA,从欧洲五大联赛到亚洲职业赛事,这种矛盾的根源不仅涉及个人商业权益,更折射出联赛管理、品牌竞争与运动员话语权之间的深层博弈。

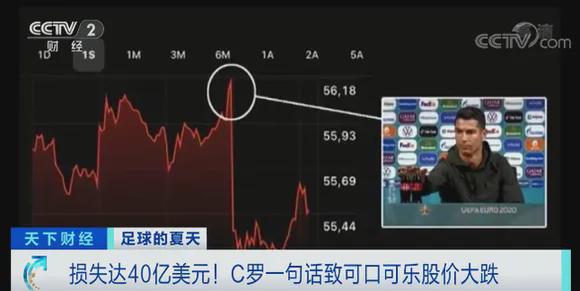

2020年欧洲杯赛前发布会上,葡萄牙球星C罗将摆在自己面前的2瓶可口可乐挪走,并举起矿泉水示意大家多喝水。此后,这一事件的余波持续发酵,法国球星博格巴、意大利球星洛卡特利C罗的举动均效仿C罗做出了类似的举动,只不过博格巴挪走的是喜力啤酒。

“挪可乐”发布会结束后,可口可乐的股价下跌1.6%,从56.1美元跌至了55.2美元,市值从2420亿美元跌到了2380亿美元,40亿美元“瞬间蒸发”。

然而事件发生两天后,可口可乐公司股价就恢复上扬状态,当天收盘股价55.55美元。不久,可口可乐已收回了损失,并最终涨回峰值。所以从可口可乐的角度出发,“挪可乐”事件并没有持续性的给品牌带来伤害。

从最后的结果看来,可口可乐并没有经济损失,并且品牌还借助这个事件可以进行大肆炒作,网友通过“C罗不喝可乐给我”“用可乐庆祝胜利”等话题,将事件转化为全民娱乐话题,让品牌赚得海量流量。事后分析,C罗的一个举动让可口可乐赚得了两波全民级的流量,看似品牌“血亏”实则“纯赚”。

不过运动员抵触非个人赞助商的情况日益多件。2023年,据英国媒体《每日邮报》透露,曼联球员对阿迪达斯提供的球衣装备不满意,认为球衣、球袜太紧,所以在比赛中穿着阿迪达斯球衣的复制品。《每日邮报》表示,一些曼联球员抱怨阿迪达斯提供的球衣装备太紧。自从本赛季的第二场比赛之后,他们就没有再穿过正式的主场球袜,而是选择了球迷版的球袜,因此也让赞助商阿迪达斯十分苦恼。

解决运动员抵触情绪的关键,在于重构联赛、品牌与运动员/运动队的利益分配机制。F1赛事与沙特阿美石油公司的合作提供借鉴:沙特阿美不仅提供润滑油技术支持,还联合开发“可持续燃料”项目,使车队能参与技术创新,而非单纯作为“广告载体”。

在职业体育的商业化浪潮中,运动员早已不是任人摆布的“棋子”。联赛与品牌若想真正实现可持续发展,必须将运动员从“商业工具”转变为“价值共创者”。唯有建立公平透明的利益分配机制、尊重运动员的职业尊严与商业权益,方能避免“回避”演变为“对抗”,让职业体育回归竞技本质与商业逻辑的平衡点。

品牌不能把明星代言当救命稻草

在品牌营销的江湖里,明星代言等商业合作始终是一把双刃剑。当品牌与明星达成合作,往往能借助其光环效应迅速打开市场认知度,但当合作遭遇波折,比如被明星“回避”时,这一事件本身也可能成为品牌命运的转折点。被明星拒绝,对品牌而言究竟是危机四伏的坏事,还是暗藏转机的契机?这背后考验的是品牌的战略眼光、应变能力以及对市场脉搏的精准把握。

从传统认知来看,被明星拒绝似乎首先传递出负面信号。明星作为公众人物,其形象、影响力与商业价值直接挂钩。当品牌被明星明确拒绝时,外界可能会猜测品牌是否在知名度、口碑或产品实力上存在短板,导致难以吸引头部明星的青睐。

但实际上正如可口可乐、喜力啤酒都没有因为C罗和博格巴的拒绝而品牌影响力受挫,那些突发性的“被拒”事件往往只是一时谈资,对于产品力、品牌力坚实的品牌来说不会形成持续性影响。而像曼联球员对阿迪达斯球袜的拒绝,则涉及到实质性的产品体验问题,这方面本质上只能靠品牌完善产品、挽回用户支持来解决。

换言之,被明星拒绝或许能倒逼品牌重新审视自身的核心价值。在流量为王的时代,部分品牌过度依赖明星效应,导致产品创新、用户体验等基础环节被忽视。当合作受阻时,品牌若能将注意力转回产品本身,反而可能找到破局之路。

以上文库里将佳得乐放到桌下为例,虽然表现是库里“回避”佳得乐,但其实品牌市场部此刻或许正在开香槟。因为当库里把饮料瓶藏到桌下时,产品搜索量反而暴涨270%。这印证了传播学中的"禁果效应",越是刻意隐藏的对象,越能激发公众的解码欲望。

从行业趋势来看,明星代言的边际效应正在递减。随着Z世代成为消费主力军,这一群体对“真实感”与“价值观共鸣”的追求远超对明星光环的盲目崇拜。品牌若能将被拒绝事件转化为展示真诚态度的机会,反而能赢得新一代消费者的好感。

被明星拒绝对品牌的影响,本质上取决于品牌如何定义自身价值。若将明星视为唯一的救命稻草,合作破裂自然会带来灾难性后果;但若能将其视为检验品牌战略的试金石,危机便可能转化为转机。

在注意力稀缺的时代,品牌真正的护城河不在于签约了多少明星,而在于能否持续创造用户价值、能否在每一次挑战中保持战略定力。当品牌学会从“被拒绝”中汲取养分,或许会发现:没有明星的光环,品牌本身也能成为照亮市场的那束光。

最后体育大生意认为,佳得乐作为NBA的官方赞助商之一,每个赛季要给联赛支付900万美元,就是因为有像佳得乐这样的赞助商,球员们的薪资才会越来越高,所以球员们还是要配合联盟去为赞助产品作推广,就算不能表示出无比喜爱,至少不要“嫌弃”。

注:本文所用图片来自OSports全体育、NBA、lululemon、佳得乐

本文标签: C罗 佳得乐 可口可乐 nba球员 nba球星 斯蒂芬·库里